ホーム > 学校評価

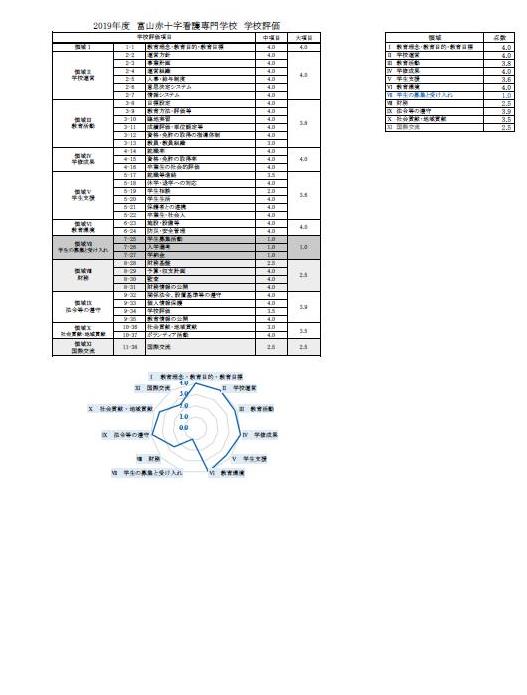

富山赤十字看護専門学校 平成31年(令和元年)度 学校評価

☆画像をクリックするとpdfファイルで見ることができます。

評価

平成14年4月1日に専修学校設置基準の一部を改正する省令が施行され、看護学校・養成所の教育活動等の状況に関する評価を自ら行ってその結果を公表することが努力義務化された。このことを受け、「赤十字看護専門学校の評価に関する検討会」が平成19年に評価指針を示して以来、自己点検・評価を実施してきた。また、平成23年3月「看護師等養成所の運営に関する指導要領」についての一部改正等により看護教育制度上においても、一部実施・公表が義務化され、文部科学省から「学校評価ガイドライン」が提示されたことから平成23年12月に「日本赤十字社学校評価ガイドライン」が策定された。その後、平成25年3月に文部科学省の「専修学校における学校評価ガイドライン」策定を受け、平成27年改定の「赤十字看護専門学校における学校評価ガイドライン」に沿って評価を行っている。

平成31年(令和元年)度

医療の高度化、複雑化に加え、近年進められている地域包括ケアシステムの構築において、人々の多様なニーズに対応するには、3年間の看護基礎教育では不十分な状況となってきた。また、看護教育四年制化と学生の四年制大学志向にともない、看護系大学は全国で300校に迫ろうとしている。富山県においても県立大学の看護学部開部の影響など、県内における学生の確保が難しさを増したことなどから、本校は平成30年度入学生をもって学生募集を停止し、令和3年3月に閉校することが決定している。

現在、学生数は定員数を下回り、全体に基礎学力や学習時間の低下がみられ、看護師に求める姿との乖離に困惑することも多いが、教育体制を強化しながら運営を進めてきた。今年度の看護師国家試験に昨年の不合格者2名を含め全員が合格できたことは、その成果ともいえる。最後の卒業生となる新3年生は19名となる。あと1年の学校運営であるが、教育体制は崩さず取り組んでいく。

各領域評価

Ⅰ 教育理念・教育目的・教育目標

日本赤十字社の理念である人道を基調とし、一貫した教育理念・教育目的・教育目標を掲げ、社会や時代のニーズと赤十字の特徴を具体的に示した特色ある教育活動に取り組んでいる。

Ⅱ 学校運営

BSCを活用し運営方針、事業計画を定め、組織を整備し適切に運営している。教員数は赤十字の規定より少なく、事務職員が1名と不足しているが、人事・給与制度、意思決定システムは日本赤十字社として整備されている。また、情報システムについては、学生に関する情報管理や業務処理システムを活用し効率化を図りながら、学生個々の指導にも活用している。

Ⅲ 教育活動

理念に沿ってカリキュラムを編成、到達レベルを明確にしながら実施、実習を含む全科目の学生による授業評価を行っている。毎時の学習目標を示し、個々の学習を進める手段としてのシラバスも活用されるようになってきた。また、各学年にアンケート調査を行い、学生の意見を反映しながら全体評価を行い、次年度に活かしている。さらに、病院看護部と看護教育連携委員会を組織し、臨地実習を中心に連携協力し教育指導体制を整えている。また、臨地実習指導者は今年度、実習指導者講習を修了した者が82%を超え、赤十字91病院中で最も多い割合となっている。専門看護師および認定看護師15名による魅力ある講義も継続してきた。

Ⅳ 学修成果

看護師国家試験は合格率100%を8年間維持してきたが、昨年度2名が不合格であった。学習姿勢、学習習慣の重要性と知識と実習の積み重ねの必要性を改めて説き、自ら学ぶ意識改革とともに、補習学習や外部業者の力も得て今年度は昨年の不合格者2名も含めて合格率100%を達成することができた。

今年度の就職率は100%であるが、県内外の赤十字病院への就職率は38%と年々低下している。病院機能の変化による採用数の減少や大卒者採用の増加が影響していると考えられる。赤十字に限らず、本人が希望数する就職が叶うよう支援していかなくてはならない。卒業後の動向については、赤十字や県内病院のネットワークを通じて情報を得ている。

Ⅴ 学生支援

就職・進学など低学年より希望に沿った情報提供、支援を行っている。説明会やインターシップの参加を促し、2年生後半から積極的に参加を進めているが、年度末の新型コロナウィルスの影響により参加できておらず、不安を感じている学生もいる。

学習成績不良者や実習不認定者は、いずれも学習姿勢や学習量不足、実践現場との乖離、倫理的視点が共通の課題となっている。課題を抱える学生に対して、一人ひとり丁寧に学習指導や面接、保護者懇談を繰り返している。今年度は退学者が3名、3年間卒業率は82%と少し改善した。

学生相談に関して、専任のカウンセラーはいないが、各学年アドバイザーによる個別面談の回数を増やし、個々の課題を早期に明らかにし、解決に努めている。また、教員が対応する以外に、設置主体病院の精神科医や床心理士に協力を得ている。しかし、時間が限られているため、他施設の専門家に依頼することが多い。

経済的な支援については、県や学生支援機構などの奨学金が主である。分割や遅延など個別相談にものっている。保護者との情報交換は意識的に行っており、こまめな電話連絡や個別懇談会を行っている。また、卒業生の相談にも応じている。

Ⅵ 教育環境

新築移転より23年が経つ。限られた予算の中で施設・設備の整備も計画的に行い、日常的な管理やメンテナンスは行われている。

防災・安全管理に関しては、防災や事故などの危機管理マニュアルを整備し、毎年災害を組み合わせた想定の防災訓練を計画・実施している。また、学生便覧などを活用し防災意識を高めるため、学生全員を対象に担当者が演習とミニレクチャーを行っている。令和元年秋には、避難所におけるシミュレーションなど災害時の具体的な活動内容を盛り込んだ学習発表会を実施した。さらに赤十字の副学校長会では、地震や水害を経験した看護学校の様々な体験を活かし、BCP(事業継続計画)の策定に取り組んでいる。

Ⅶ 学生の募集と受け入れ

令和3年3月閉校予定。H30年度入学生をもって募集は停止した。

Ⅷ 財務

学生数減少による収益減が、設置主体病院の経済的負担を大きくしているに加え、県の補助金が昨年度の1/3となった。来年度も閉校にかかる諸費用など財務は非常に厳しい状況である。

Ⅸ 法令等の遵守

関係法令、設置基準等遵守している。各基準やSNS、ハラスメントのガイドライン、学生便覧も定期的に見直し、学生への周知を図っている。学校評価に関しては、第三者評価までには至っていないが結果をHPや臨地実習指導者協議会、保護者懇談会などで公表している。

Ⅹ 社会貢献・地域貢献

学校祭もなくなり地域とのつながりは薄い。看護学生ボランティア「ひめだか」として、赤十字事業や隣接する乳児院へのボランティア活動を積極的に行い、エコキャップ運動も継続してきたが、来年度は3年生のみとなるため、ボランティア活動も限られる。

Ⅺ 国際交流

科目に「赤十字活動論」や「国際看護」を置き、赤十字の国際活動をはじめ、世界の国々の文化や社会情勢に関心を持ち、グローバルヘルスを考える機会がある。しかし、今年度はJRCの海外メンバーとの交流や国際に関する講演など機会がなかった。